根据教育部《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》(教师〔2017〕13 号)和《江西省高等学校师范类专业认证实施办法(试行)》(赣教师字〔2018〕33 号)等文件精神,为了促进教学环节的持续改进,提高课程教学效果,保障本科人才培养质量,特制定本办法。

一、课程目标达成评价机制

课程目标达成评价是指课程支撑课程目标达成情况评价,为毕业要求达成情况评价提供依据。课程目标达成评价应紧扣课程教学大纲,依据课程考核数据(如:期末考试、实践(实训)、课堂表现、小组活动、平时作业等),对课程目标达成情况进行定性评价。课程目标达成评价由课程负责人(任课老师)负责实施,并根据评价结果提出课程持续改进措施,形成课程目标达成评价报告(见附件)。二级学院负责各门课程的课程目标达成评价审核认定,评价周期为一学年一次。

评价主体和评价责任人

评价主体涵盖全体师生、毕业生、辅导员、学院领导和教学管理人员等。

评价责任人由课程负责人担任,组织该门课程任课教师具体实施,所有承担专业课程教学任务的教师都应落实评价。

三、课程目标达成评价标准值与方法

(一) 课程目标达成评价标准值

各专业课程目标达成评价的标准值设定为0.7,小于该值判定为“未达成”。

(二)定量评价方法

1.明确毕业要求指标点与各课程目标对应关系。根据培养方案中课程体系对毕业要求的支撑矩阵及课程教学大纲,明确毕业要求指标点与各课程目标的对应关系。

2.确定各课程目标相应考核环节的目标值。根据课程教学大纲,明确各课程目标相应的考核环节,分解各考核环节对应的各课程目标的目标值(分数),每个考核环节对应的所有课程目标的目标值之和应为 100。

3.评价对象。课程目标达成情况的评价对象是景德镇学院各本 科师范类专业人才培养方案计划开设的所有课程,原则上以每个教学 班为单位作为课程目标达成评价样本。

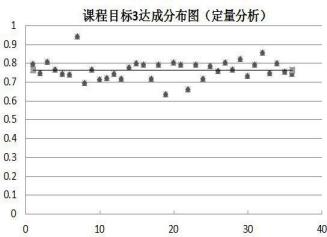

4.计算各课程目标达成度。根据教学大纲课程考核各环节构成比 例计算考核环节的权重,计算课程目标i各考核环节 (如:平时、课后 作业、期末考试) 学生平均分,课程目标i的达成度计算公式如下:

示例:XXX 专业《XXXXXXX》课程达成度计算

课程支撑了毕业要求1-1、3-1、4-1、8-1,根据课程教学大纲, 课程目标为 3个,各课程目标支撑毕业要求指标点,以及平时、课后 作业、期末考试三个考核环节对应的各课程目标的目标值见表1。

计算各课程目标对应各考核环节学生成绩平均分,学生原始成绩 (略)。

课程目标1:学生平时成绩平均分为23分 (总分30分) ,课后作业 成绩平均分57分 (总分65分) ,期末成绩平均分为39分 (总分57);

课程目标2:学生平时成绩平均分为8分 (总分10分), 课后作业 成绩平均分29 (总分35分), 期末成绩平均分为13 (总分21);

课程目标3:学生平时成绩平均分为45分 (总分60分) ,期末成绩 平均分为15 (总分22分);

整体课程目标达成度:课程分目标达成度的平均值。

计算各课程分目标达成度:

课程目标1达成度=0.2*23/30+0.3*57/65+0.5*39/57=0.76;

课程目标2达成度=0.07*8/10+0.39*29/35+0.54*13/21=0.71;

课程目标3达成度=0.64*45/60+0.36*15/22=0.73;

整体课程目标达成度=(0.76+0.71+0.73)/3=0.73

表 1 课程目标达成度计算表

课程名称: XXXX 班级: XXXX 20 --20 学年 学期

毕业 要求 | 毕业 要求 指标 点 | 课程目标 | 考核环节 | 课程分目标 达成值 | ||||||||

平时成绩 | 作业成绩 | 期末考试成绩 | ||||||||||

目标 值 | 平均 分 | 权重 | 目标 值 | 平均 分 | 权重 | 目标 值 | 平均 分 | 权重 | ||||

3 | 3-1 | 课程目标 1 | 30 | 23 | 0.20 | 65 | 57 | 0.30 | 57 | 39 | 0.50 | 0.76 |

4 | 4-1 | 课程目标 2 | 10 | 8 | 0.07 | 35 | 29 | 0.39 | 21 | 13 | 0.54 | 0.71 |

1 | 1-1 | 课程目标 3 | 60 | 45 | 0.64 | 22 | 15 | 0.36 | 0.73 | |||

8 | 8-1 | |||||||||||

整体课程目标 达成度 | (0.76+0.71+0.73) /3=0.73 | |||||||||||

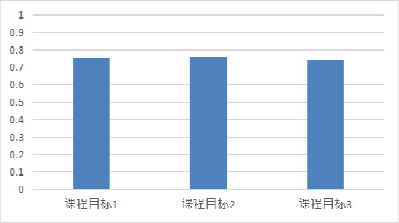

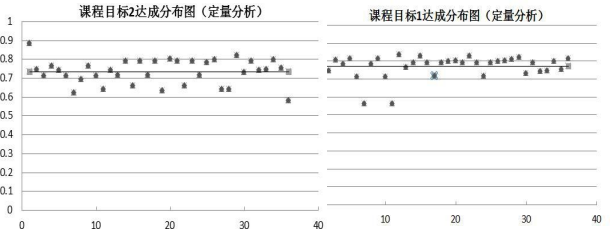

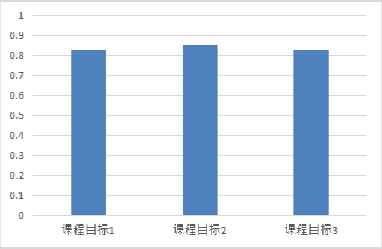

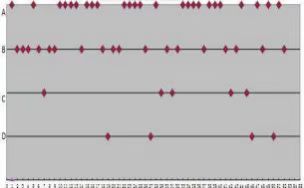

5.课程目标定量评价达成图

根据各考核环节学生原始成绩,计算课程目标达成及学生个人课

程目标达成度,课程目标定量评价达成图和分布图分别见图 1、图 2。

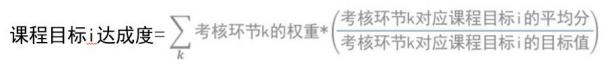

图 1 课程目标达成评价值 (定量分析)

图 2 课程目标达成分布图 (定量分析)

(三) 定性评价方法

课程目标达成情况定性评价法一般有问卷法、专家评价法等。鼓 励课程负责人积极探索其他合理的定性评价方法对课程目标达成情况 进行综合评价。具体评价过程如下:

1.开课前确定课程定性评价项目

根据课程考核要求,明确定性评价项目,如:课外阅读、在线讨 论参与度、在线学习考勤等方面。确定各评价项目与课程分目标的支 撑关系,示例见表 2。

表 2 课程目标定性评价与支撑项目关系表

序号 | 课程目标 | 评价项目 |

1 | 课程目标1 | 课外阅读、在线学习考勤 |

2 | 课程目标2 | 在线讨论参与度 |

3 | ····················· | ······························ |

2.评定学生在定性评价项目表现的等级

根据学生在定性评价项目方面的表现分别给出 A、B、C、D 四个 等级,对于在不同项目的表现,达成等级的设置标准不同,如:课外 阅读达成等级设置为A或B。

3.计算各项目定性评价的达成度

某项目定性评价的达成度=达到该项目达成等级的人数/总人数。 举例:课外阅读达到等级A或B的人数为 51,总人数为52。

课外阅读定性评价的达成度=51/52=0.98;

在线讨论参与度定性评价的达成度=44/52=0.85;

在线学习考勤定性评价的达成度=43/52=0.83。

计算课程目标定性评价的达成度:

课程目标i定性评价的达成度=min (课程目标i支撑项目定性评价 达成度) 举例:课外阅读定性评价达成度=0.98,在线学习考勤达成度 =0.83。

课程目标1 定性评价的达成度=min (0.98,0.83) =0.83。

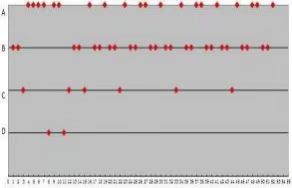

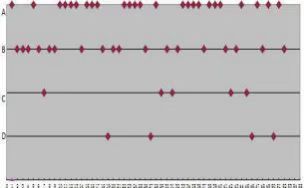

4.课程目标定性评价达成图:

根据各定性项目学生表现原始成绩,计算课程目标定性评价及学生个人

课程目标定性评价达成度,课程目标定性评价达成图和分布图分别见图 3、图4。

图3 课程目标定性评价达成图

课程目标1达成分布图(定性分析) 课程目标2达成分布图(定性分析)

课程目标1达成分布图(定性分析)

图4 课程目标定性评价达成图

四、课程目标达成分析

从课程目标与毕业要求的对应关系,课程达成评价依据,评 价方法及课程目标的评价结果及学生个体的课程目标达成情况进 行全面分析,分析试卷及学生对某些知识点掌握情况及其原因, 包括试题难易度和覆盖度,以及平时学习情况。根据分析结果, 对薄弱环节,提出教学改进措施,提高教学效果,针对未达成学 生提出精准帮扶措施,形成课程目标达成情况分析报告。同时, 将课程达成评价结果作为后续课程教学方式、方法及考核方式等 教学过程的持续改进效果的评价依据。

五、本办法自发文之日起施行,由教务处与教学质量监控与评估处根据职责范围负责解释。各二级学院根据办学实际应制定相应实施细则。

附件:景德镇学院课程目标达成情况分析报告 (撰写示例)

附件

景德镇学院课程目标达成情况分析报告

(撰写示例)

一 、课程基本情况

课程名称 | 学时 | 学分 | |||

开课院系 | 任课教师 | 课程代码 | |||

考核方式 | |||||

授课对象 | 开课时间 | ||||

上课人数 | 参评人数 | 达成期望值 | |||

二 、课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标 | 毕业要求分解指标点 | 毕业要求 |

1.学生能够了解世界文学发展的 过程及规律; 能运用马克思主义 立场 、观点, 正确研究 、评价外 国文学发展潮流 、重要的作家 、 作品。 | 3-1: 形成科学的学科观, 把握学科知识体系发展历史和 前沿, 掌握语文学科的基本知 识、基本原理、基本技能, 理 解语文学科四大核心素养的具 体内涵。 | 3.学科素养 |

…… | …… | …… |

三 、课程目标评价方法

考核方式 | 考试成绩 占分比例 50% | 平时成绩 占分比例 50% | ||

期末考试成绩 | 课堂小组 汇报 | 课堂活跃度 | 课后作业 | |

课程目标 | 100% | 20% | 20% | 60% |

课程目标 1 | 40% | 8% | 8% | 24% |

课程目标 2 | 50% | 6% | 36% | |

课程目标 3 | 10% | 6% | 12% | |

四 、课程目标试卷考试分布

题号 | 合 计 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||||||

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 1 | 2 | 3 | ... | 1 | ... | ||

目标分值 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ... | 2 | 2 | 2 | 2 | ... | 5 | 5 | 5 | ... | 10 | ... |

课程目标 1 | 57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||

课程目标 2 | 21 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||

课程目标 3 | 22 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||

五 、课程目标达成度评价结果分析

毕业 要求 | 毕业 要求 指标 点 | 课程目标 | 考核环节 | 课程分目标 达成值 | |||||||||

课堂成绩 | 作业成绩 | 期末考试成绩 | |||||||||||

目标 值 | 平均 分 | 权重 | 目标 值 | 平均 分 | 权重 | 目标 值 | 平均 分 | 权重 | |||||

3 | 3-1 | 课程目标 1 | 30 | 23 | 0.20 | 65 | 57 | 0.30 | 57 | 39 | 0.50 | 0.76 | |

4 | 4-1 | 课程目标 2 | 10 | 8 | 0.07 | 35 | 29 | 0.39 | 21 | 13 | 0.54 | 0.71 | |

1 | 1-1 | 课程目标 3 | 60 | 45 | 0.64 | 22 | 15 | 0.36 | 0.73 | ||||

8 | 8-1 | ||||||||||||

整体课程目标 达成度 | (0.76+0.71+0.73) /3=0.73 | ||||||||||||

课程目标评价达 成值 (柱状图) | |||||||||||||

课程目标达成分

布图

(散点图)

| |

课程目标达成情 况分析 | 课程目标 1: 课程目标 2: 课程目标 3: ········· |

存在问题 | |

持续改进 举措 | 教师签字: 日 期: |

教研室 意见 | 教研室主任签字: 日 期: |

学院 意见 | 院长签字: 日 期: |